昨年を振り返ってみると、古楽をよく聴いていた。聴き始めの頃は知識がなく、十六世紀の音楽家ジョン・ダウランドのリュート作品ばかりを繰り返し聴いていた。

他のリュート作品も聴いてみたくなり、オムニバスCDを手に取った。すると、音色や奏法に随分と違いがあることに気づいた。

調べてみたところ、リュートにはルネサンス様式とバロック様式があるらしい。僕が聴いていたジョン・ダウランドはルネサンス様式である。

バロック様式では、リュートを大型化したテオルボという楽器があり、かなり低音が出る。音域がとても豊かである。

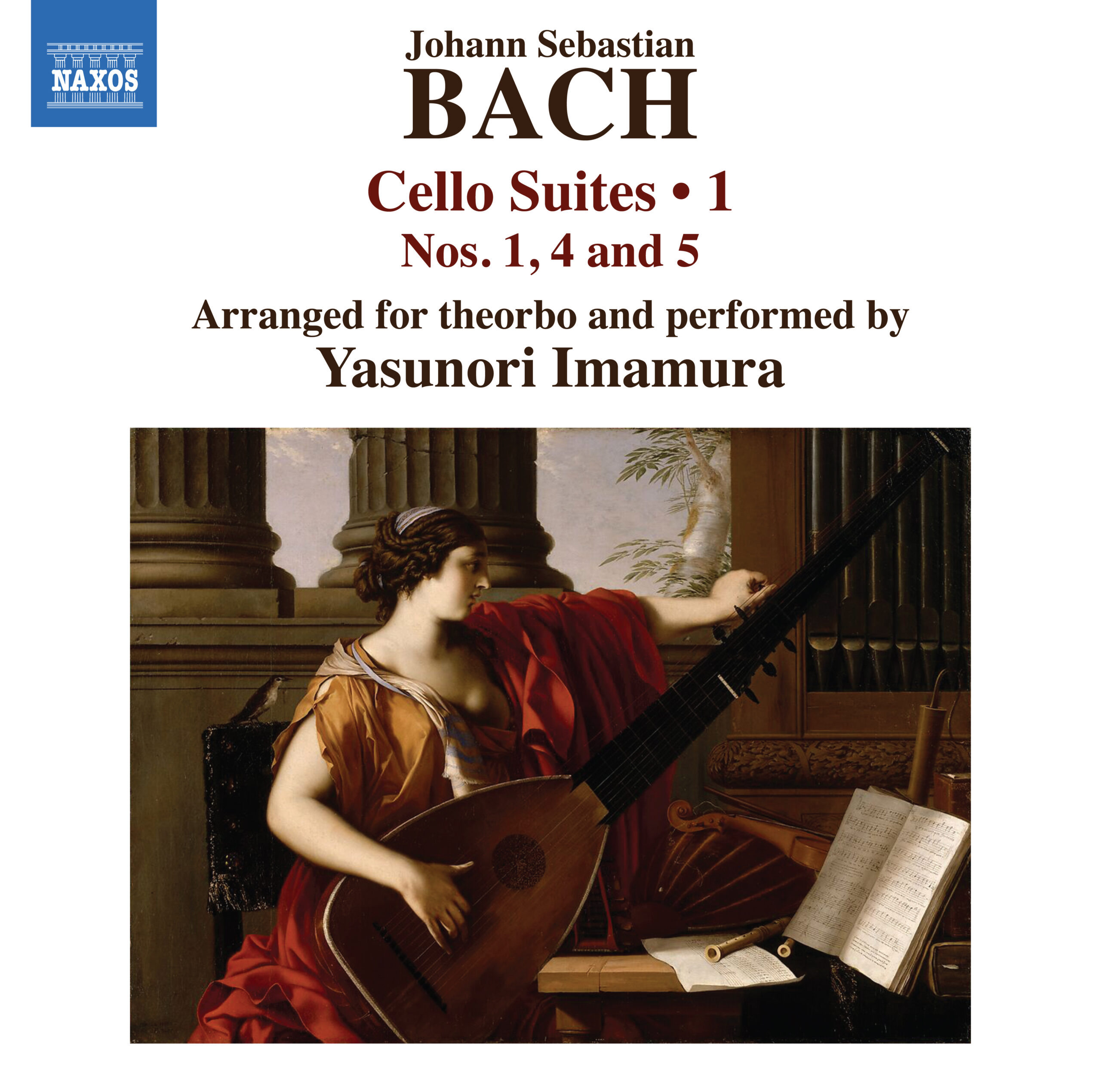

テオルボの作品を調べて、今村泰典さんの「バッハの《無伴奏チェロ組曲》」を、ダウンロード購入してみた。

(YouTube でも視聴できるみたい。)

僕は、音楽にはまったくと言っていいほど門外漢で、音楽理論は分からないので、理性ではなく感性のみで鑑賞することになる。

知識がないことは、悪いことばかりではない。器楽曲であれば、耳から脳に届く情報を理性で分析することなく、感性のまま受け止めることができる。日本語の歌詞が入った曲だと、理性で意味を解釈しないわけにはいかないため、そうはいかないが。

リュートのようなソロの演奏を聴いていると、手のひらがネックを滑る音や、袖が弦に触れたときの音に気付く。

DTM(コンピューター打ち込みの音楽)では、身体行為に付随するノイズは発生しない。ノイズは一般に雑音とされるものだが、そういったノイズは快なのか、あるいは不快なものなのか?僕には快く聴こえるため、好意的なものとして捉えている。

耳に届く「身体的なノイズ」が音楽に奥行きを与えるように、視覚表現におけるノイズもまた、単なる雑音以上の意味を持ち得るのではないか。

フィルム写真の世界を振り返ると、現像ムラや傷、埃といったノイズは、かつては徹底的に忌避される対象だった。しかし、いつの頃からかこのノイズを表現手段とする作品が見られるようになった。

フィルムの最初と最後のコマの、半分しか露光されていない像を積極的に面白がるのも同じ感覚だと思う。

先日読んだ村上隆氏の「芸術闘争論」の文中に、視線誘導をするため、ノイズを意図的に描くこともある。というくだりがあった。僕の場合、現像ムラがあるネガは、即座に失敗と判断し、傷や埃によるスポットは、印画紙に修正を施し、その存在を消してきた。

リュートの弦が擦れる音を愛でるように、これからは写真に現れるノイズもまた、一つの「音色」としてその可能性を模索してみたい。

0 件のコメント:

コメントを投稿